Do, 4.12., 18:00

Schnitzler im Kino

Liebelei

In seiner LIEBELEI-Verfilmung widmet sich Max Ophüls der Vorgeschichte der Paare Fritz und Christine, Theo und Mizzi, die Schnitzler im Dialog bloß vage andeutet. Dem Regisseur gelingt bereits in der ersten Szene nicht nur die Andeutung des Dreiecksverhältnisses zwischen Fritz, der Baronin und Christine, sondern auch die der strikten Hierarchien des einstigen Kakaniens. Wer sitzt im Parterre, wer auf der Galerie? Kurz nach der Machtergreifung Hitlers uraufgeführt, wird der Film sogleich verboten

Fr, 5.12., 18:30

Schnitzler im Kino

Christine

L’AMANTE PURA

Mehr als der Film, in dem Romy Schneider erstmals auf Alain Delon trifft: Mit jener Mischung aus Reinheit, Melancholie und Eleganz, die später ihr Markenzeichen wird, verkörpert sie eine junge Frau, die sich gegen die Konventionen ihrer Zeit stemmt – auch das ist Romy. CHRISTINE ist nicht nur ein opulent ausgestattetes Liebesdrama: Es ist stiller Abschied von Unschuld, ein frühes Echo jener Romy, die die Leinwand bald mit Tiefe und Schmerz füllen wird.

(Florian Widegger)

Sa, 6.12., 17:30

Schnitzler im Kino

Der junge Medardus

Fünf Jahre nach ihrem Ende liefert die Monarchie 1923 kommerziell verwertbare nostalgische Filmstoffe. Medardus trägt auf der Leinwand weniger neurotische als heroische Züge. Schnitzler akzeptierte zwar die ausgiebigen Schlachtenszenen, in denen wohl noch die realen Erlebnisse des Ersten Weltkriegs nachhallen, über die Darstellung Napoleons als überlebensgroße Figur war er wenig erfreut.

Mit Live-Musikbegleitung von Benedikt Vecsei

freier Eintritt für FAA-Clubmitglieder mit Begleitung

So, 7.12., 17:30

Schnitzler im Kino

La ronde

DER REIGEN

Basierend auf Episoden aus Schnitzlers Reigen entwirft Max Ophüls ein kreisendes Sittengemälde der Jahrhundertwende mit einem klassischen Figurenrepertoire aus einer Prostituierten, einem Soldaten, einem Dienstmädchen, einem Poeten – bis sich am Ende der Zyklus schließt. Wohlbrück brilliert in der Rolle des Spielleiters, der den Reigen in Gang bringt und am Laufen hält, und steht damit zugleich innerhalb wie außerhalb der Handlung.

(Frederik Lang)

So 7.12.: Mit einer Einführung von Michael Omas

Mo, 8.12., 17:45

Schnitzler im Kino

Das weite Land

»Theater ist kein Spiegel der Realität, es ist verwandelte Realität.« (Luc Bondy) Michel Piccoli und Bulle Ogier als Ehepaar Hofreiter gelingt eine niveauvolle Darstellung von Momenten der Liebe, des Hasses und der Gleichgültigkeit in einer jahrelangen »vernünftig arrangierten« Beziehung. Ein Film von kühler Schönheit und moralischer Müdigkeit, getragen von leiser Verzweiflung und dem ewigen Versuch, sich selbst im anderen zu erkennen.

Di, 9.12., 18:00

Schnitzler im Kino

Fräulein Else

Eine junge Frau, gefangen zwischen Scham, Pflicht und einem aufkeimenden Bewusstsein ihrer selbst. Else steht im Zentrum einer Welt, die über sie verfügt, während sie leise beginnt, sich zu spüren. Der Film übersetzt Schnitzlers innere Monologe in Blicke, Spiegelungen, Licht – alles atmet Beklemmung und Sehnsucht zugleich. Ein frühes, mutiges Porträt weiblicher Verletzlichkeit.

(Florian Widegger)

Mit Live-Musikbegleitung von Elaine Brennan

Do, 11.12., 18:00

Schnitzler im Kino

Spiel im Morgengrauen

Um seinem Kameraden aus der Patsche zu helfen, lässt sich der junge Leutnant Kasda auf ein riskantes Kartenspiel ein. Nach anfänglicher Glückssträhne verliert er haushoch und muss seine Schulden binnen 24 Stunden zurückzahlen … Enge Korsette und starre Uniformen beschwören die erdrückende Atmosphäre in den letzten Wochen der Monarchie, Geschichte und Inszenierung wecken im besten Sinne Erinnerungen an die große Fernsehspielzeit der 1970er- und 1980er-Jahre.

(Florian Widegger)

Fr, 12.12., 18:00

Schnitzler im Kino

Choose Me

In dieser losen Reigen-Adaption begegnen und beeinflussen einander eine Frau mit Bindungsängsten, ein Mann, der für eine Beziehung bereit ist und noch eine Frau, die anderen dabei hilft, ihre Gefühle zu verstehen, während sie zu ihren eigenen Distanz hält. Eine leicht zynische romantische Komödie, die den Archetyp des Machos hinterfragt – getragen von der leidenschaftlichen Musik von Teddy Pendergrass und gemalt mit den Neonlichtern der 1980er.

(Fruzsi Vajda)

Sa, 13.12., 19:30

Schnitzler im Kino

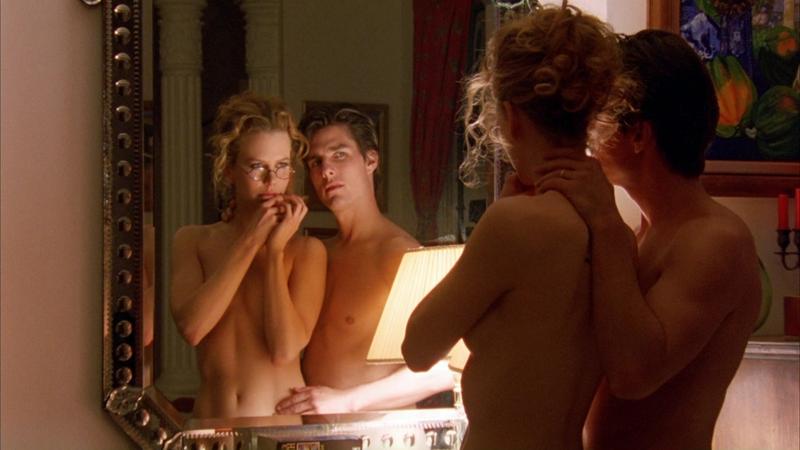

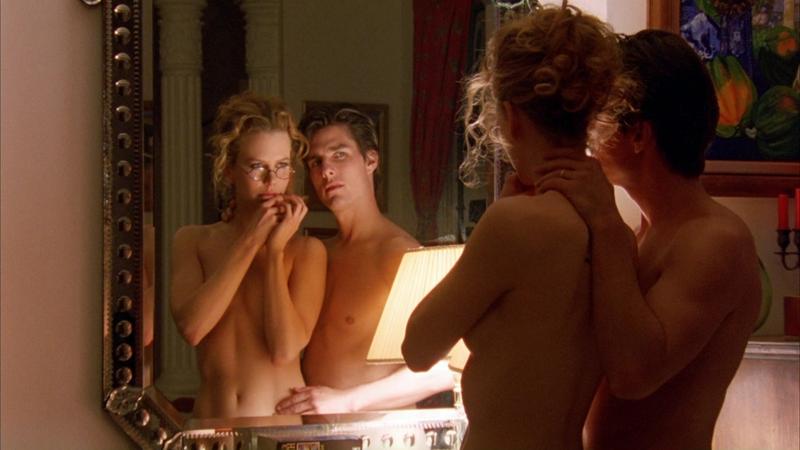

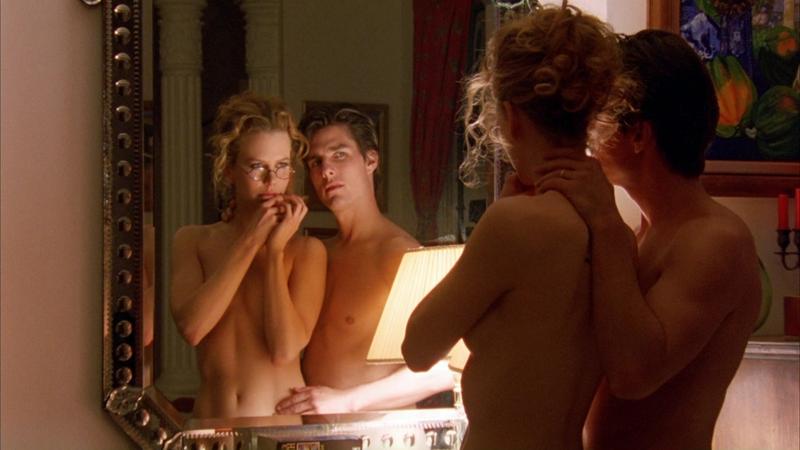

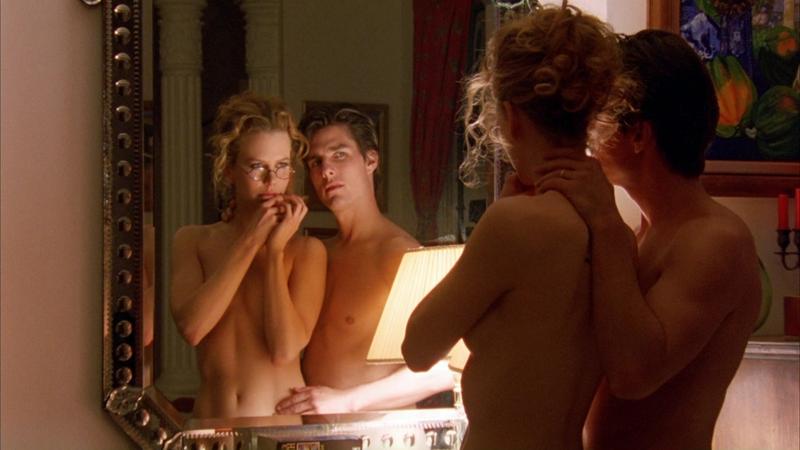

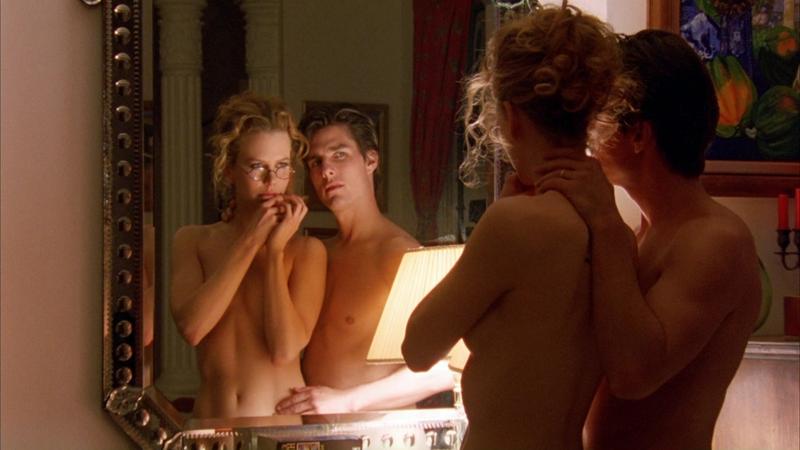

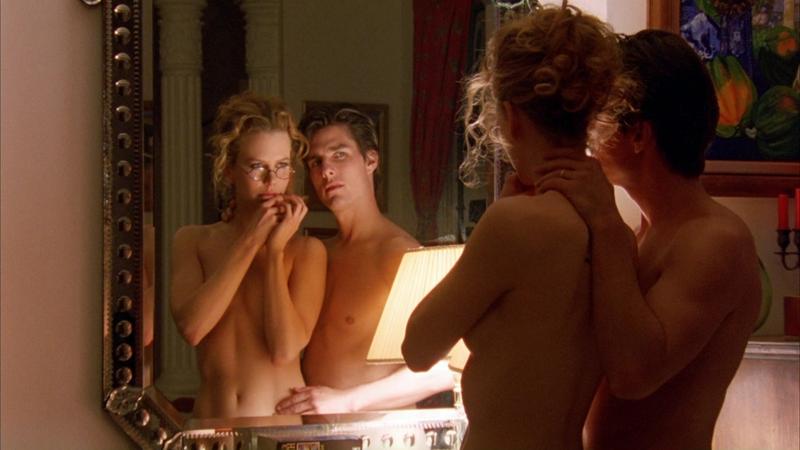

Eyes Wide Shut

Ein nächtlicher Traum aus Begehren, Angst und Entfremdung. Das Noch-Hollywood-Traumpaar Cruise/Kidman als betuchte Eheleute, die an der Illusion von Kontrolle zerbrechen. Ihr intimes Geständnis treibt ihn, in seinem männlichen Stolz verletzt, hinaus in die Nacht, eine schummrige Bar und schließlich einen herrschaftlichen Wohnsitz vor der Stadt. Masken, Spiegel, rote Umhänge werden Symbole eines inneren Erwachens, das mehr verstört als befreit … Rekordverdächtige 294 Drehtage zeugen vom obsessive

Mi, 17.12., 19:00

Schnitzler im Kino

Traumnovelle

»Es fließen ineinander Traum und Wachen, Wahrheit und Lüge. Sicherheit ist nirgends.« Mit diesen Worten eröffnet Glücks Höhepunkt des TV-Schaffens eine sinnlich verwegene Fahrt durch Lustsüchte und Abgründe eines braven Arzt-Ehepaars. Eine Jalousie am Maskenball löst die Sinnfrage aus. Doktor Fridolin findet sich in einer langen Nacht wieder, die ihn zu Prostituierten, Lolitas und einem Orgien feiernden Geheimbund führt. Ein zeitloses Juwel.

(Paul Poet)

Fr, 19.12., 18:00

Schnitzler im Kino

360

360 – JEDE BEGEGNUNG HAT FOLGEN

Das Prinzip der sich für kurze Zeit kreuzenden Leben, die dann zum nächsten übergehen, behält 360 bei, die Ausführung gestaltet sich dem Titel gemäß als Panoramablick über den gesamten Erdball: Paris, Rio de Janeiro, Berlin und schließlich Wien – das sind nur einige der Schauplätze, in denen sich diese unterschätzte Verbeugung vor Schnitzler abspielt. Ein Reigen des 21. Jahrhunderts: Nicht mehr Klassen-, sondern Kulturunterschiede gilt es zu überwinden.

(Florian Widegger)

So, 21.12., 20:00

Schnitzler im Kino

Eyes Wide Shut

Ein nächtlicher Traum aus Begehren, Angst und Entfremdung. Das Noch-Hollywood-Traumpaar Cruise/Kidman als betuchte Eheleute, die an der Illusion von Kontrolle zerbrechen. Ihr intimes Geständnis treibt ihn, in seinem männlichen Stolz verletzt, hinaus in die Nacht, eine schummrige Bar und schließlich einen herrschaftlichen Wohnsitz vor der Stadt. Masken, Spiegel, rote Umhänge werden Symbole eines inneren Erwachens, das mehr verstört als befreit … Rekordverdächtige 294 Drehtage zeugen vom obsessive

Di, 23.12., 20:30

Schnitzler im Kino

Liebelei

In seiner LIEBELEI-Verfilmung widmet sich Max Ophüls der Vorgeschichte der Paare Fritz und Christine, Theo und Mizzi, die Schnitzler im Dialog bloß vage andeutet. Dem Regisseur gelingt bereits in der ersten Szene nicht nur die Andeutung des Dreiecksverhältnisses zwischen Fritz, der Baronin und Christine, sondern auch die der strikten Hierarchien des einstigen Kakaniens. Wer sitzt im Parterre, wer auf der Galerie? Kurz nach der Machtergreifung Hitlers uraufgeführt, wird der Film sogleich verboten

Do, 1.1., 19:00

Schnitzler im Kino

Eyes Wide Shut

Ein nächtlicher Traum aus Begehren, Angst und Entfremdung. Das Noch-Hollywood-Traumpaar Cruise/Kidman als betuchte Eheleute, die an der Illusion von Kontrolle zerbrechen. Ihr intimes Geständnis treibt ihn, in seinem männlichen Stolz verletzt, hinaus in die Nacht, eine schummrige Bar und schließlich einen herrschaftlichen Wohnsitz vor der Stadt. Masken, Spiegel, rote Umhänge werden Symbole eines inneren Erwachens, das mehr verstört als befreit … Rekordverdächtige 294 Drehtage zeugen vom obsessive

Fr, 2.1., 18:30

Schnitzler im Kino

La ronde

DER REIGEN

Basierend auf Episoden aus Schnitzlers Reigen entwirft Max Ophüls ein kreisendes Sittengemälde der Jahrhundertwende mit einem klassischen Figurenrepertoire aus einer Prostituierten, einem Soldaten, einem Dienstmädchen, einem Poeten – bis sich am Ende der Zyklus schließt. Wohlbrück brilliert in der Rolle des Spielleiters, der den Reigen in Gang bringt und am Laufen hält, und steht damit zugleich innerhalb wie außerhalb der Handlung.

(Frederik Lang)

So 7.12.: Mit einer Einführung von Michael Omas

Sa, 3.1., 18:30

Schnitzler im Kino

Traumnovelle

»Es fließen ineinander Traum und Wachen, Wahrheit und Lüge. Sicherheit ist nirgends.« Mit diesen Worten eröffnet Glücks Höhepunkt des TV-Schaffens eine sinnlich verwegene Fahrt durch Lustsüchte und Abgründe eines braven Arzt-Ehepaars. Eine Jalousie am Maskenball löst die Sinnfrage aus. Doktor Fridolin findet sich in einer langen Nacht wieder, die ihn zu Prostituierten, Lolitas und einem Orgien feiernden Geheimbund führt. Ein zeitloses Juwel.

(Paul Poet)

So, 4.1., 18:30

Schnitzler im Kino

Choose Me

In dieser losen Reigen-Adaption begegnen und beeinflussen einander eine Frau mit Bindungsängsten, ein Mann, der für eine Beziehung bereit ist und noch eine Frau, die anderen dabei hilft, ihre Gefühle zu verstehen, während sie zu ihren eigenen Distanz hält. Eine leicht zynische romantische Komödie, die den Archetyp des Machos hinterfragt – getragen von der leidenschaftlichen Musik von Teddy Pendergrass und gemalt mit den Neonlichtern der 1980er.

(Fruzsi Vajda)

Mo, 5.1., 19:45

Schnitzler im Kino

360

360 – JEDE BEGEGNUNG HAT FOLGEN

Das Prinzip der sich für kurze Zeit kreuzenden Leben, die dann zum nächsten übergehen, behält 360 bei, die Ausführung gestaltet sich dem Titel gemäß als Panoramablick über den gesamten Erdball: Paris, Rio de Janeiro, Berlin und schließlich Wien – das sind nur einige der Schauplätze, in denen sich diese unterschätzte Verbeugung vor Schnitzler abspielt. Ein Reigen des 21. Jahrhunderts: Nicht mehr Klassen-, sondern Kulturunterschiede gilt es zu überwinden.

(Florian Widegger)

Di, 6.1., 18:00

Schnitzler im Kino

Spiel im Morgengrauen

Um seinem Kameraden aus der Patsche zu helfen, lässt sich der junge Leutnant Kasda auf ein riskantes Kartenspiel ein. Nach anfänglicher Glückssträhne verliert er haushoch und muss seine Schulden binnen 24 Stunden zurückzahlen … Enge Korsette und starre Uniformen beschwören die erdrückende Atmosphäre in den letzten Wochen der Monarchie, Geschichte und Inszenierung wecken im besten Sinne Erinnerungen an die große Fernsehspielzeit der 1970er- und 1980er-Jahre.

(Florian Widegger)

Mi, 7.1., 19:00

Schnitzler im Kino

Double-Feature

New York Nights / Der Reigen

Ein unkonventionelles Doppel zweier kinky-Reigen-Interpretationen, zusammengestellt aus zwei 35-mm-Kopien aus unserer Sammlung: Der erste überträgt den Stoff ins vielgestaltige Nachtleben von Manhattan, geprägt von Drogen, Disco und Dessous – und dem jungen Willem Dafoe in einem seiner ersten Kino-Auftritte. 20 Jahre zuvor versucht sich Frankreichs Erotomane Nr. 1 Roger Vadim an einer üppig ausgestatteten und noch üppiger besetzten Variation.

(Florian Widegger)

Do, 8.1., 18:00

Schnitzler im Kino

Christine

L’AMANTE PURA

Mehr als der Film, in dem Romy Schneider erstmals auf Alain Delon trifft: Mit jener Mischung aus Reinheit, Melancholie und Eleganz, die später ihr Markenzeichen wird, verkörpert sie eine junge Frau, die sich gegen die Konventionen ihrer Zeit stemmt – auch das ist Romy. CHRISTINE ist nicht nur ein opulent ausgestattetes Liebesdrama: Es ist stiller Abschied von Unschuld, ein frühes Echo jener Romy, die die Leinwand bald mit Tiefe und Schmerz füllen wird.

(Florian Widegger)

Do, 8.1., 20:00

Schnitzler im Kino

Das weite Land

»Theater ist kein Spiegel der Realität, es ist verwandelte Realität.« (Luc Bondy) Michel Piccoli und Bulle Ogier als Ehepaar Hofreiter gelingt eine niveauvolle Darstellung von Momenten der Liebe, des Hasses und der Gleichgültigkeit in einer jahrelangen »vernünftig arrangierten« Beziehung. Ein Film von kühler Schönheit und moralischer Müdigkeit, getragen von leiser Verzweiflung und dem ewigen Versuch, sich selbst im anderen zu erkennen.