Gustav Deutsch hat es auf den Punkt gebracht, was Film (auch) ist: eine technisch vermittelte Begegnung zwischen Körpern und Schaulust. Unsere aktuelle Landvermessung erkundet die sinnliche Dimension dieser variantenreichen kinematographischen Konstellationen über ein Jahrhundert österreichische Filmgeschichte. Im Zeigen und Verbergen, im Umgang mit der menschlichen Physis erweisen sich Filme als präzise Seismographen der jeweils zeitbedingten gesellschaftlichen Wunschbilder, Sehnsüchte und Wirklichkeitsprojektionen. Dass sich auch die aktuellen österreichischen Filme immer wieder auf historische Formen des Körperkinos beziehen, zeugt vom bemerkenswerten Reflexionsgrad des österreichischen Gegenwartskinos mit seiner eigenen Geschichte.

Ästhetik & Schaulust: Eine kleine Geschichte des Körperkinos

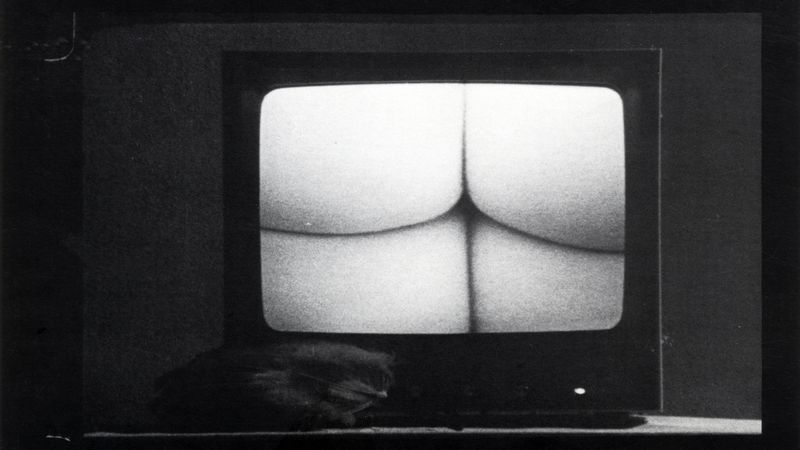

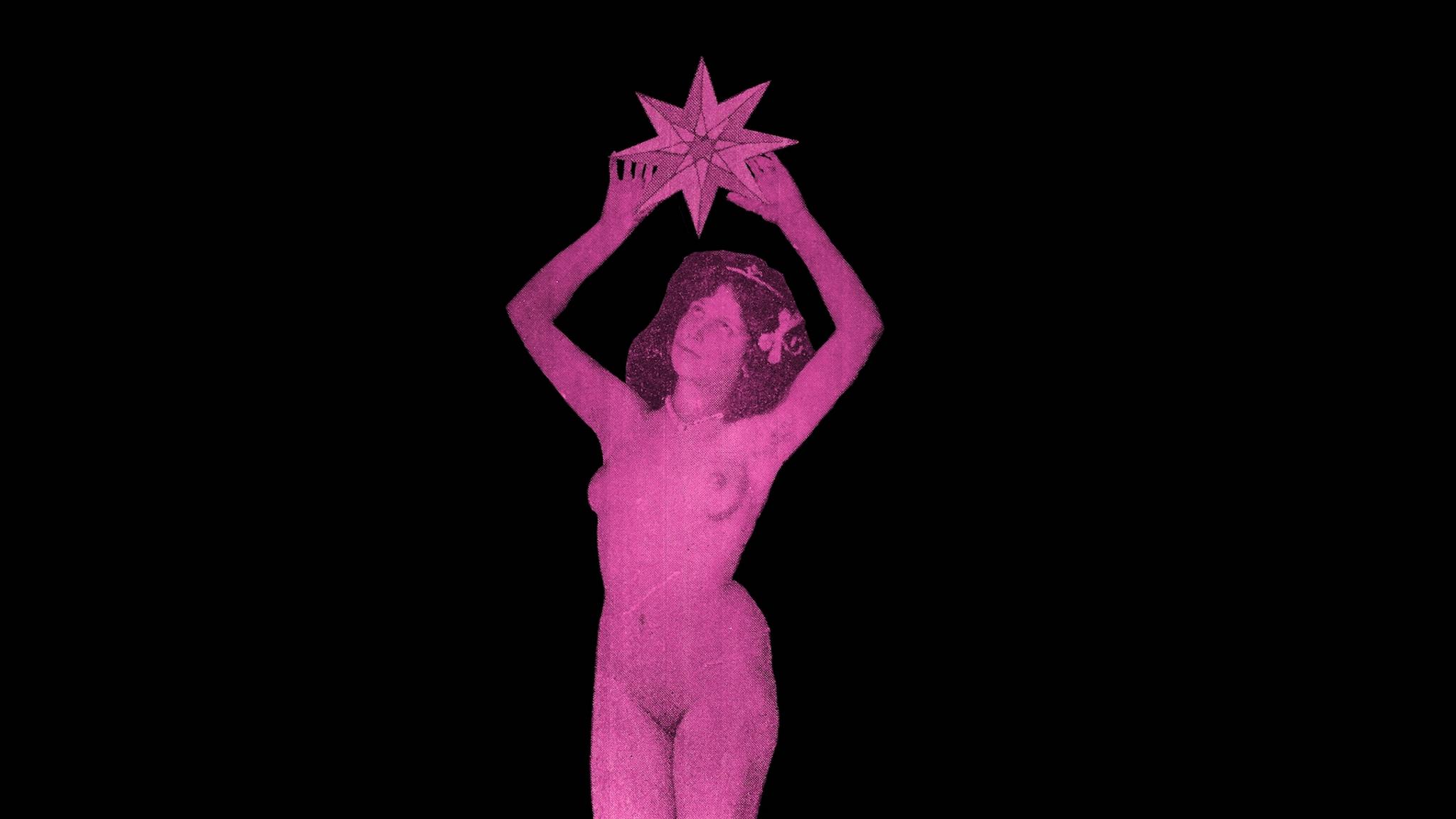

Schon 1913 reflektierte der österreichische Schriftsteller und spätere Dadaist Walter Serner in seinem wegweisenden Essay Kino und Schaulust das Repertoire der optischen Attraktionen des jungen Mediums. Erstmals wird hier beschrieben, wie die Kinematographie die Sehnsüchte, das Begehren und auch die sinnlichen Bedürfnisse einer beginnenden Massengesellschaft adressierte. Das frühe Kino entwickelte seine Formensprache im Milieu der Schausteller und orientierte sie an der Ästhetik des Jahrmarktes. Schrill, schnell und auch frivol mussten die Filme sein; ein konstituierendes Genre waren dabei die »pikanten Filme«, die mehr oder weniger verbrämte Zurschaustellung des nackten, meist weiblichen Körpers. Auch der Ursprungstopos des österreichischen Films lässt sich in diesem kulturhistorischen Dispositiv des Kinos der Attraktionen verorten. Ab 1906 wurden erotische Kurzfilme der Wiener Firma Saturn nicht nur fixer Programmpunkt separater »Herrenabend-Vorstellungen«, sondern auch zum weltweiten Exportartikel. Erst gegen Ende des Ersten Weltkrieges fand die Sexualität Eingang in das reguläre Kinoangebot, unter dem Label »Aufklärungsfilme« entwickelte sich ein eigenes Genre, das bislang tabuisierte Themen, von der Homosexualität über erotische Triebfantasien bis hin zu Geschlechtsumwandlungen in populär- wissenschaftlich verbrämte kinematographischeSchaustücke verwandelte. Während WAS IST LIEBE (A 1924) Möglichkeiten des Begehrens in einer nach dem Ersten Weltkrieg auf den Kopf gestellten, neuen gesellschaftlichen Ordnung auslotet, stellt MYSTERIUM DES GESCHLECHTES (A 1933) Fragen nach körperlichen Normen und Abweichungen. Der als »Großfilm« der Sexualforschung angekündigte Streifen spart nicht mit expliziten und durchaus spekulativen Bildern. Entlang eines dünnen Handlungsfadens werden Aufnahmen von Abtreibungen, Verhütungspraxen und Geschlechtsumwandlungen zur Schau gestellt. Mit dem politischen Umbruch und der Machtübernahme der Austrofaschisten, später der Nationalsozialisten verschwand das Körperkino von den Kinoleinwänden und wanderte in private Sphären. Vor allem in der NS-Zeit florierte die Produktion von erotischen und pornografischen Aufnahmen im Amateurfilm. Aber auch in der kulturindustriellen Neuaufstellung des Nachkriegskinos, das auf restaurative Heimatbeschwörung und Habsburg-Mythen baute, hatten explizit dem Körperlichen zugewandte Filme keinen Platz. Im Gegenteil, die auch moralisch auf Hochglanz polierten, sauberen Oberflächen des österreichischen Kinos der 1950er-Jahre vermieden es peinlichst, sinnliche Dimensionen zu berühren. Geradezu als Befreiung vom Mief der Nachkriegsjahre erschien dann der Streifen DAS MÄDCHEN MIT DEM MINI (A 1964). Im Mittelpunkt steht der Monokini des von den Nazis vertriebenen Wiener Modedesigners Rudi Gernreich. Sein bewusst die Geschlechtergrenzen auflösender Unisex-Badeanzug enthielt auch eine Gesellschaftsutopie eines von Zwängen und Normzuschreibungen befreiten Körpers. Stolz und selbstbewusst präsentiert die Protagonistin Biggi die brustfreie neue Bademode in einem Wiener Freibad und erhitzt die Gemüter. Während diese Produktion noch die politische Dimension des selbst bestimmten Körpers ver- handelte, reduzierte die nachfolgende Sexfilm-Welle Ende der 1960er-Jahre die Darstellung von Nacktheit auf ein kommerzielles Asset im Kampf gegen das Fernsehen. Oft bestimmten die schwülstigen Erotikfilme, die auch in Österreich die Filmproduk- tion dominierten, die letzte Phase der ums Überleben kämpfenden Kinos. Erst Ende der 1970er-Jahre begannen sich Filmkünstler:innen mit dem emanzipatorischen Potenzial eines physischen Kinos auseinanderzusetzen. Friederike Petzolds TOILETTE (A 1979) ist eine kompromisslose audiovisuelle Erkundung des eigenen Körpers; in der Entschleunigung und radikalen Fokussierung auf die menschlichen Formen kommen die Bilder hier zu einer selten gesehenen Intensität. Im avantgardistischen Underground-Film PETUNIA (A 1981) verhandelt Penelope Georgiou weibliche Rollenbilder und das Geschlechterverhältnis in frech-frivolen kinemato- graphischen Versuchsanordnungen. Hans-Christof Stenzel, seit den 1960er-Jahren Enfant terrible eines von allen Konventionen befreiten Kinos, schafft es mit OBSZÖN – DER FALL PETER HERZL (A 1981), die Darstellung des Körperlichen in einen politischen und zeithistorischen Kontext zu stellen. Seine eigenwillige Geschichtstravestie rund um einen Zuhälter (Hanno Pöschl) und seine Tochter, eine Prostituierte aus dem Karl-Marx-Hof, verquickt austromarxistische Traditionen durchaus lustvoll mit sadomasochistischen Inszenierungen. Wie sich die Verheißungen des Körpers zielstrebig in Kapital verwandeln lassen, zeigt Ulrich Seidl in MODELS (A 1998); drei Freundinnen erproben immer neue Selbstoptimierungen, um medial entworfenen Wunschbildern und Wirklichkeitsprojektionen zu entsprechen. Als begnadeter Bildersammler hatte sich Gustav Deutsch schon längst einen Namen gemacht, als er mit FILM IS A GIRL AND A GUN (A 2009) anhand von Archivmaterial zentrale Triebkräfte, die das Kino groß gemacht haben, in Erinnerung ruft. Auf den Punkt gebracht finden sich diese kinematographischen Primär-Energien in den Produktionen der Wiener Firma Saturn, mit SATURN RETURN (A 2024) erweist Daniela Zahlner diesen kinematographischen Urzellen der Schaulust noch einmal die Referenz und schließt damit den Kreis dieser Landvermessung.

(Ernst Kieninger)