Spätestens mit dem Ausbruch des Jugoslawien-Krieges und der dadurch ausgelösten Migrationswelle nach Österreich begann hierzulande die filmische Auseinandersetzung rund um Fragen der Herkunft, Identität und der Heimat. In der Folge entstand eine florierende kosmopolitische Filmlandschaft, die einige prägende Arbeiten des neuen österreichischen Kinos hervorbrachte und gleichzeitig nationalstaatliche Zuschreibungen und Grenzziehungen sukzessive aufzulösen begann. Filme bringen nun die sozialen, politischen und auch die ganz persönlichen Dimensionen der Migration, die im öffentlichen Diskurs oft ausgeblendet bleiben, zur Sichtbarkeit.

(Kein) Land in Sicht Wenn das Kino zur Heimat wird

Zumindest im Kino ist Österreich längst wieder der Vielvölkerstaat, den man historisch in erster Linie mit der Donaumonarchie verbunden hat. Bereits 1969 kam der spätere Filmregisseur Goran Rebic nach Wien; als Schulkind entdeckte er, dass sich im Namen Jugoslawien das Wort Wien verbarg. Einige Zeit später musste er erleben, wie die österreichische Hauptstadt zur größten Diaspora des zerfallenden multikulturellen Jugoslawiens wurde. Und sich zum Hotspot einer Migrationsdebatte entwickelte, die bis heute die politische Praxis in Österreich dominiert.

Beinahe schon vergessen ist, dass sich die Bundesregierung in den 1960er-Jahren aktiv um die Anwerbung von Gastarbeitern bemühte, um den Arbeitskräftemangel in den Fabriken und am Bau zu kompensieren. Die politisch gewollte Arbeitsmigration wurde zum Massenphänomen. Dispute um Asyl, Abschiebungen oder Fremdengesetze gab es noch nicht und der Ausdruck »Gastarbeiter« ging sogar als Lehnwort in das Serbokroatische ein.

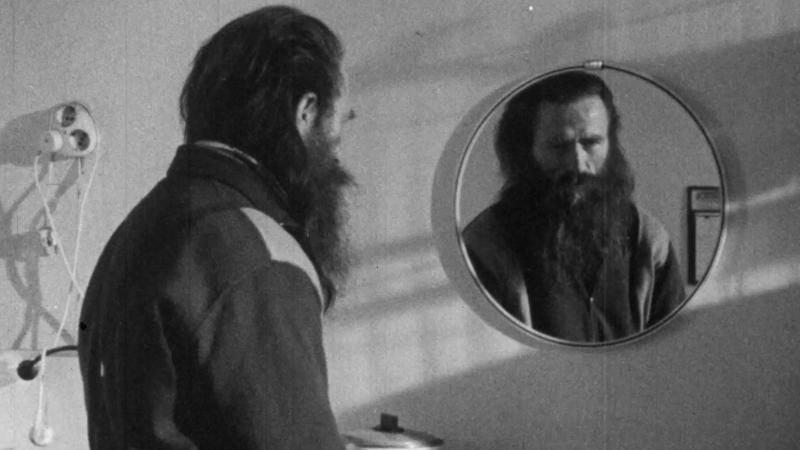

Dass für einen nostalgisch verklärenden Blick auf diese Zeit kein Anlass besteht, zeigen bereits einige ab den 1970er-Jahren entstandenen Filme: In WO SEIN WÄSCHE (AT 1975) beschreibt Dieter Berner die aufreibende Irrfahrt eines jugoslawischen Ehepaars durch die österreichischen Amtsstuben. AUF DER STRECKE (AT 1980, R: Lukas Stepanik) verfolgt Schicksale entlang der berüchtigten Gastarbeiterroute und Goran Rebic’ Debütfilm GEKOMMEN BIN ICH DER ARBEIT WEGEN (AT 1987), ein schnell gedrehtes Super-8-Roadmovie, bricht das Gastarbeiterleben ganz konkret auf die Geschichte seines eigenen Vaters herunter. Sichtbar wird dabei schon das ganze Dilemma – der kulturelle Zwiespalt und das Gefühl, in verschiedenen Welten zu leben und nirgends

zuhause zu sein.

Rebic war vielleicht der Erste, der diese Erfahrung dem Kino anvertraute und hierzu auch Erzählformen und Narrative fand, die es in der österreichischen Medienlandschaft noch nicht gab. Als 1997 sein JUGOFILM herauskam, herrschte schon über fünf Jahre Krieg, viele Menschen suchten in Wien Zuflucht, während die »alten« Gastarbeiter für den Jugoslawien-Krieg rekrutiert wurden. Mit den Flüchtlingen erreichte auch der Nationalitätenkonflikt die österreichische Hauptstadt. Rebic stemmte sich mit seinem Film massiv dagegen, besetzte die Rollen entgegen den Nationalitäten und schuf im Wiener Mikrokosmos des untergehenden Vielvölkerstaates Jugoslawien kinematographische Erinnerungsräume und gleichzeitig eine Utopie. Denn wenn nicht hier, in der Diaspora, wo sonst sollte ein friedliches Zusammenleben noch möglich sein?

Kurze Zeit später entstand Barbara Alberts wegweisender Debütfilm NORDRAND (AT/DE/CH 1999). In der Wiener Peripherie fand sie die Schauplätze, um das große, unbearbeitete Thema der Migration in ganz persönlichen und berührenden Alltagsgeschichten auf den Boden der Realität zu bringen. Der erste für den Goldenen Löwen nominierte österreichische Film seit 51 Jahren berührte auch die zentrale Frage, was denn in Zeiten des Jugoslawien-Krieges und der Mobilisierung von halb Europa das »Österreichische« überhaupt noch sein sollte. An den Rändern Wiens fand Albert jedenfalls konkretere Antworten als der damals durch das Ausländerthema im Popularitätshoch schwelgende Jörg Haider.

Aus Bosnien, der vom Jugoslawien-Krieg am härtesten getroffenen Region, kam Nina Kusturica nach Österreich. Ihr dokumentarisches Langfilmdebüt LITTLE ALIEN (AT 2009) zeigt noch eine andere, die globale Dimension der Migration, wenn sie jugendliche Flüchtlinge in ihrem verzweifelten Kampf gegen menschenverachtende bürokratische Systeme zur Verteidigung von Landesgrenzen begleitet. Nach einer umjubelten Premiere im Wiener Gartenbaukino ist Nina Kusturica mit diesem filmischen Manifest für Menschlichkeit durchs Land gereist, über 200 Diskussionen und über 30.000 Besucherinnen und Besucher generierten eine (Gegen-) Öffentlichkeit, die auch eine grundsätzliche Fähigkeit des Kinos, Bewegung im öffentlichen Raum sein zu können, eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Mit einem Augenzwinkern und Tiefgang beleuchtet Arman T. Riahi in DIE MIGRANTIGEN (AT 2017) die inneren und äußeren Identitätsdiskurse und bringt dabei so manches Klischee über den sogenannten Migrationshintergrund zum Einsturz. Ebenso spielerisch und leichtfüßig legt Kurdwin Ayub in SONNE (AT 2022) die Frage nach Rollenbildern und dem Selbstverständnis zwischen den (islamischen und westlichen) Kulturen an. Wenn die Österreicherinnen Kopftuch und Schleier anlegen und höchst erfolgreich den R.E.M.-Song »Losing My Religion« performen, dann sind die kulturellen und – mit diesen oft gleichgesetzt – nationalstaatlichen Grenzen endgültig aufgelöst.

Mit Filmen über das wirkliche Leben ist das österreichische Kino dem auch von manchen Medien genährten gesellschaftlichen Debatten rund um den befürchteten Verlust der österreichischen Identität längst enteilt. Ruth Beckermanns eindrucksvolle Langzeitdokumentation FAVORITEN (AT 2024) zeigt die Bemühungen einer engagierten Volksschullehrerin, Kinder mit wenig Sprachkenntnissen, aber voller Zugehörigkeitssehnsüchte auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. Zu sehen sind auch die ratlosen Eltern, die in ständiger Unsicherheit zwischen Anpassungsdruck und kultureller Eigenständigkeit ihre ganze Hoffnung auf ein überfordertes Schulsystem setzen, das wiederum ein Resultat überforderter Politik ist. Beckermanns Film enthält einige dieser utopischen Heimat-Momente, die an das berühmte Zitat von Ernst Bloch erinnern, mit dem wir unsere Landvermessung im Jänner 2025 gestartet haben. Heimat, das sei, »was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war«. Vielleicht ist es das Kino, das diesen Ort entdecken kann.

(Ernst Kieninger)